座間味村の位置と面積

県都那覇市から高速船で約50分、西へおよそ40kmの東シナ海に浮かぶ亜熱帯の島々『慶良間諸島』ケラマショトウ。座間味村は、その西半分の島々からなる離島村です。透明度抜群の海と世界屈指の珊瑚礁、数々の熱帯魚にいろどられた美しい海中景観で知られ、一年を通じてダイバーが訪れます。座間味島ザマミジマ、阿嘉島アカジマ、慶留間島ゲルマジマの3つの有人島はいずれも亜熱帯の森に覆われ、天然記念物ケラマジカが生息しています。冬季の村海域にはザトウクジラの群れが繁殖と子育てのために訪れ、豪快なパフォーマンスを見ることができます。

〒901-3496 沖縄県島尻郡座間味村字座間味109

座間味村役場 098-987-2311(代)

座間味村の村章

座間味村の概要

1.位置 沖縄本島泊港から西へ約40km、慶良間諸島内

2.面積 総面積 16.74k㎡ 座間味島6.71k㎡ 阿嘉島 3.96k㎡ 慶留間島1.22k㎡

3.人口と世帯数 令和6年5月末

|

字名

|

人口(人)

|

世帯数(戸)

|

|

座間味島

|

603

|

379

|

|

阿嘉島

|

235

|

147

|

|

慶留間島

|

48

|

34

|

|

合計

|

886

|

560

|

4.就業人口 令和2年度国勢調査

第1次 9人 1.6%

第2次 39人 6.8%

第3次 529人 91.7%

5.交通

【海路】 村営船舶 座間味村役場 船舶・観光課 098-987-2614

▲フェリーざまみⅢ (669トン 定員490人) 那覇⇔座間味村 90分

▲高速船 クイーンざまみ(196トン 定員220人) 那覇⇔座間味村 50分

▲村内航路みつしま (17トン) 座間味島⇔阿嘉島15分

【空路】 エクセル航空(株)によるヘリコプターチャーター便運航中 098-857-7563

6.情報通信

座間味村防災行政無線システム

携帯電話(AU、NTTドコモ、ソフトバンク)

光ブロードバンド 2018年6月サービス開始

※座間味港、阿嘉港ターミナルにてWiFiを提供しています。

7.財 政

令和6年度当初予算額

・一般会計 17億2,663万4千円

・特別会計 2億884万9千円

・企業会計 11億5,653万円

座間味村の産業

【農業】

- 耕地面積 1.156アール 耕作面積 838アール

- 農家戸数 35戸

- 主要生産物 らっきょう・パパイヤ・インカのめざめ(じゃがいも)、肉用牛、肉用山羊

【水産業】

- 漁協組合員 42名(内準組合員29名)

- 漁船及び遊漁船数 66隻

- 漁獲高 30トン (平成22年度)

- 主要水産物 モズク

【観光】

- 令和5年観光入込客数 94,843人

座間味村の主要公共施設

【道路】

- 県道150m、村道26km、農道1.2km、林道11km

【港湾】

- 座間味港、阿佐港、慶留間港

【漁港】

- 阿嘉漁港

【その他港】

- 阿真港

【空港】

- 慶良間空港(第三種空港)

【医療施設】

- 県立南部医療センター・こども医療センター付属座間味診療所

- 県立南部医療センター・こども医療センター付属阿嘉診療所

- 座間味村保健指導所

- 座間味村保健センター

【警察】

- 那覇警察署座間味駐在所

【文化施設】

- 座間味村 歴史文化・健康づくりセンター

- 阿嘉離島振興総合センター

- 座間味コミュニティーセンター

- 座間味村立児童生徒交流センター

- くじらの里ふれあい広場

- 体験滞在交流施設 (座間味島 阿佐)

- 海洋体験施設・艇庫 (座間味島 阿真)

島々の地勢と海抜

| 座間味島 |

集落地の阿佐付近を境に大きく南西側ブロックと北東側ブロックに分かれる。 南西側ブロックには高月山(海抜131.4m)を主として海岸よりに連続して高所を形成している。 |

| 阿嘉島 | 島の中央部の大岳を主として、中岳(海抜131.7m)、岳原(海抜165m)、クボー岳(海抜158.3m)の山々が連なる。 |

| 慶留間島 | 島の中央から西寄りに海抜157から158mの山地が続く。北東部には御岳(海抜147.4m)があり、島全体一つの山塊のようである。 |

| 久場島 | 島の南西側に、久場島の岳(海抜270.1m)があり、慶良間列島における最高所である。 |

| 屋嘉比島 | 島の北側には「御嶽」と呼ばれている高所(海抜214.4m)があり、これに連なる山地が島を東西に二分している。東海岸側には海抜5~10mの唯一の平坦地が存在する。 |

自然環境

沖縄本島から最も近いサンゴ礁の楽園

白砂に縁取られた島々が点在する内海はサンゴ礁が発達し、美しい海中景観でダイバーを魅了する海域。平成17年にはラムサール条約に登録され、世界的に貴重なエリアとなった。夏の満月の夜にサンゴが一斉に産卵する神秘的な光景が見られ、慶良間海域は沖縄本島周辺で造礁する"サンゴのふるさと"と呼ばれている。

平成24年6月、エコツーリズム推進法認定

平成18年3月、慶良間の海を共有する座間味、渡嘉敷の両村が官民一体となって海域保全を推進することになり、「慶良間自然環境保全会議」を発足。ダイビング事業者を中心に、オニヒトデなどサンゴを食い荒らす有害生物の駆除を行いながら、サンゴの保護につとめてきた。平成24年6月、エコツーリズム推進法に基づき「慶良間地域エコツーリズム推進全体構想」が全国で2番目に認定された。(特定自然観光資源の指定のある全体構想としては第1号)

天然記念物の宝庫

ケラマジカ及びその生息地 (昭和47年5月15日国指定)

カラスバト、アカヒゲ (昭和47年5月15日国指定)

マダラトカゲモドキ (昭和53年11月9日国指定)

沖縄海岸国定公園(昭和53年12月9日国指定)

ラムサール条約登録 (平成17年11月)

慶良間諸島国立公園(平成26年3月5日)

座間味村の歴史

【唐船貿易の中継地の島】

住民は昔から海洋思想に富み1350年察度王が明国と朝貢関係を結んでからは、那覇を出港した進貢船、唐からの冊封船は座間味島の阿護の浦港に風待ちのために立ち寄り、本村からは多くの有能な船乗りが輩出した。番所山(ばんどころやま)の烽火台では、のろしをあげ唐船が近づいたことを那覇に知らせたが、現在の番所山には携帯電話各社のアンテナが立っている。

重要文化財高良家住宅(昭和63年5月11日国指定)

【信仰の島】

本村は、久高島とともに信仰篤いことで知られた。時代とともに失われた祭祀もあるが、集落内の拝所の多さが村民の信仰心を物語っている。

現在も旧暦に沿った神行事が毎月行われており、秋の海御願 (ウミウガン)などは、海洋民族として今なお村民が大切に受け継いでいる。

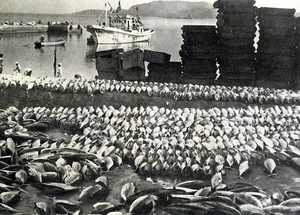

【鰹漁業創業の島】

明治34年(1901年)初代村長松田和三郎が鰹漁業を創設し、沖縄全土に広まった。本村産の鰹節「慶良間節」は、那覇の市場で良品の代名詞として知られたが、後継者不足により産業としての鰹漁は途絶えた。

【銅鉱の島】

明治初期から第二次大戦前まで屋嘉比島および久場島にて採掘されており、多くの人が従事した。今は屋嘉比島、久場島ともに、神事の際に村民が訪れるだけで、通常は上陸禁止となっている。

【第二次世界大戦(沖縄戦)米軍上陸第一歩の地】

沖縄戦において昭和20年3月26日米軍最初の上陸地となった。集団自決者を含む多くの村民が犠牲となり、村では5年ごとに慰霊祭を行っている。(次回は2025年の予定)